断熱気流止め

暖房効率を上げることができます

寒気や熱気の通り道を

シャットアウト

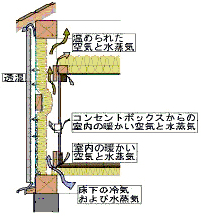

住宅の施工は、床→壁→天井の順番で作られています。

その際、床と壁、壁と天井はつながって造作されています。

既存住宅の床の多くは、土台と大引の上に根太木を施工し、床下地12mmの合板パネルを貼り、仕上材の合板フロアーを貼ってあるか、根太木に直接仕上材の合板を貼って施工します。そして、壁に石膏ボードを貼り、天井組を行い石膏ボードを貼って施工します。

その際、床と壁、壁と天井はつながって造作されています。

既存住宅の床の多くは、土台と大引の上に根太木を施工し、床下地12mmの合板パネルを貼り、仕上材の合板フロアーを貼ってあるか、根太木に直接仕上材の合板を貼って施工します。そして、壁に石膏ボードを貼り、天井組を行い石膏ボードを貼って施工します。

その際、床と壁には、根太木の幅で隙間が生じてしまいます。この隙間があることによって、暖房をかけて室内を温めた際、壁の中の空気が温まり対流を始め、床下の冷たい空気を引っ張ってしまうことで暖房の効きを悪くしているだけでなく、暖房を切るとすぐに寒くなってしまう原因となっているのです。

この隙間を塞ぐ事で、床下の冷たい空気が床と壁ボードの隙間やコンセントボックス等からの隙間風をなくすことで、床からの冷たい空気を入れなくなったとしても、温まった空気が小屋裏に逃げてしまっては意味がありません。小屋裏の隙間も同じように塞ぐことで、壁の中の空気が密閉され温まった空気がその場にとどまることで、暖房効率を上げることができるのです。

この施工を「気流止め」といいます。

この隙間を塞ぐ事で、床下の冷たい空気が床と壁ボードの隙間やコンセントボックス等からの隙間風をなくすことで、床からの冷たい空気を入れなくなったとしても、温まった空気が小屋裏に逃げてしまっては意味がありません。小屋裏の隙間も同じように塞ぐことで、壁の中の空気が密閉され温まった空気がその場にとどまることで、暖房効率を上げることができるのです。

この施工を「気流止め」といいます。

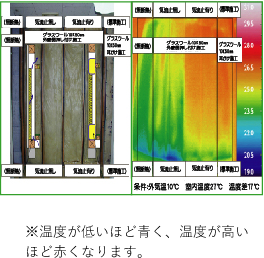

気流止めの効果

写真は、気流止めを施工有と施工無を比べるために同じ壁面で分けたものです。

施工無の壁面近くが青く温度が低いことがよくわかります。

また、床から天井に向かって青から緑と温度が低くなっています。

これが熱の対流によって起こる現象で、既存住宅のほぼ100%と言っていいほどの住宅で起こっている現象です。

対して、施工有のほうは床に近い部分は少し緑色になっていますが、施工なしと比べて黄色からオレンジ色が多く暖かいことがよくわかります。

施工無の壁面近くが青く温度が低いことがよくわかります。

また、床から天井に向かって青から緑と温度が低くなっています。

これが熱の対流によって起こる現象で、既存住宅のほぼ100%と言っていいほどの住宅で起こっている現象です。

対して、施工有のほうは床に近い部分は少し緑色になっていますが、施工なしと比べて黄色からオレンジ色が多く暖かいことがよくわかります。

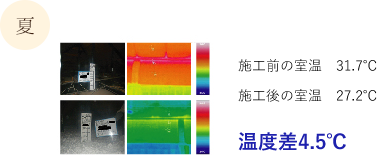

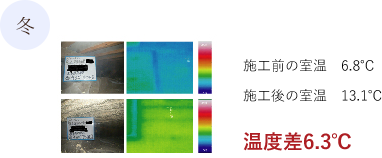

施工前と施工後のサーモ写真

気流止め施工を行うことで、夏・冬で5~6℃前後、涼しく暖かくなります。

無添加計画では気流止めと合わせて断熱工事も行いますのでプラスアルファーの冷暖房効果を得ることが可能です。