最重要ポイント

地震にはP波とS波というものがある

地震にはP波とS波というものがある 地震は複数回連続で起こることがある

地震は複数回連続で起こることがある

最重要ポイント

地震にはP波とS波というものがある

地震にはP波とS波というものがある 地震は複数回連続で起こることがある

地震は複数回連続で起こることがある

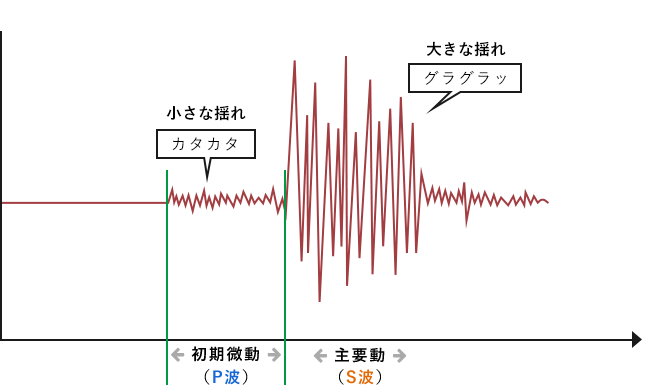

大きな地震がくると、最初は地鳴りのような音とともに「カタカタ」と小さく揺れ、

そのあとに「グラグラッ」と大きな揺れが起こります。

この最初の「カタカタ」が初期微動と呼ばれ、地中を伝わってきたP波によって起こ ります。そのあとに起こる「グラグラッ」が主要動と呼ばれ、地中を伝わってきたS波によって起こります。

| P波 | S波 | |

| エネルギーの 大きさ |

小さい | 大きい |

|---|---|---|

| 伝わる速度 | 速い | 遅い |

| 伝わる場所 | 固体・液体・気体 | 固体のみ |

要約すると上記のようになります。

つまり、危険なのはエネルギーが大きく、固体のみに伝わるS波です。

一般的な免震の方法は、積層ゴムと呼ばれる免震装置を建物と基礎の間にかませるもの。

このゴムがグニャグニャすることにより、地震のエネルギーを建物に伝えにくくします。

筒状の中身もゴム=固体なので、当然S波の影響を受けます。

2016年4月に発生した熊本地震。

短期間のあいだに震度7が2回、6強が2回、6弱が3回発生しました。

そして、積層ゴムが壊れました。

分かりやすく「壊れた」と書きましたが、実際はグニャリと曲がったまま真っ直ぐに立たなくなりました。

どの段階の地震で曲がりっぱなしになったかは分かりませんが、地震後の調査による写真が弊社に報告されました。

(諸事情により公開はできませんが、弊社にご来社いただくとご覧いただけます。)

※ちなみに、私たちが4年間毎月炊き出しを行っていた東日本震災では、津波による影響が大きく、正確なデータはありません。

よくご質問をいただくのが、

「この家の耐震性(耐震等級)はどうなっていますか?」というもの。

無添加計画では、構造計算を実施し、耐震等級3を取得する家づくりを推奨しています。

耐震等級とは

建築基準法の範囲内を等級1、建築基準法の1.25倍の強さを等級2、建築基準法の1.5倍の強さを等級3として、

3段階の等級に分けたもの。

そして、「極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度」とあります。

| 住宅性能表示基準の耐震等級 | |

| 性能表示等級 | 性能等級の概要 |

|---|---|

等級 3 |

建築基準法の1.5倍の建物強さ 数百年に1度程度発生する地震力の1.50倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度。 |

等級 2 |

建築基準法の1.25倍の建物強さ 数百年に1度程度発生する地震力の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度。 |

等級 1 |

建築基準法レベルの建物強さ 数百年に1度程度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない程度。 |

つまり、数百年に一度の地震が1回だけ起きた場合、ということ。

熊本地震のように6弱以上が7回も起こることは想定していません。

事実、熊本地震では2回目の震度7の地震で多くの建物が倒壊、損壊しました。

耐震等級2や3の強度を持つ建物も2回目以降の地震で損壊する可能性があり、それだけでは不十分な場合もあります。

一度目の地震で倒壊しなければ、逃げることはでき、命が助かる確率は高くなります。

しかし、TV報道でも何度か目にしましたが、熊本地震で避難所に退避された方は皆、

「倒壊はしていないけど、いつ崩れるか分からないから家に帰れない。」

というような話をされていました。

つまり、地震が収まっても、もう住めないのです。

結論から言うと、地震保険に加入していても、全壊した建物と同じものが建替えられるほどの金額は受け取れません。

そもそも地震保険とは、建替えの費用ではなく、当面の生活に困らないようにするための保険です。

契約内容にもよりますが、最高レベルである全壊の認定を受けたとしても大体新築時の半額程度です。

半壊の認定だと、そのまた半額程度となります。

つまり、同じ建物を建替えようと思ったら、相当な額の費用を自己負担する必要があるのです。

例えば、3,000万円で建物を新築したとします。

この場合の保険金額のMAXは、全壊で1,500万円支払われる地震保険となります。

全壊で3,000万円支払われる地震保険は存在しません。

つまり、全壊したとしても1,500万円しか支払われないので、同じ建物を建替えようとした場合、残りの1,500万円は自己負担となります。半壊認定の場合は地震保険で750万円支払われるので、自己負担は2,250万円にもなります。

さらに全壊した家の住宅ローンの残債があったら・・・

住宅ローンの残債1,000万円を返済すると、

実際に手元に残るのは500万円で、住める家が無い状態に…

ではどうすれば家族を

地震から守れるのか?